Quando a Einstein fu chiesto cosa gli piacesse di più dell'Italia, egli rispose “Spaghetti e Levi-Civita”. [1]

“Qualcuno bussò alla porta interrompendo la nostra conversazione. Un ometto magro, piccolissimo, entrò sorridendo e gesticolando, scusandosi vivacemente con le mani, indeciso sulla lingua in cui parlare. Era Levi-Civita, il famoso matematico italiano, a quell’epoca professore a Roma, e invitato a Princeton per sei mesi […]. Guardavo il calmo Einstein e il piccolo e gesticolante Levi-Civita mentre indicavano formule sulla lavagna e parlavano in una lingua che essi credevano fosse inglese. Il quadro che formavano era una scena suggestiva che non dimenticherò mai.” [2]

Nel corso della sua ricerca verso la formulazione della teoria della Relatività Generale, Albert Einstein si trovò più volte di fronte a ostacoli apparentemente insormontabili. Verso la fine del 1913, come lo descrive Norton [3], in un atto quasi disperato arrivò a formulare la cosiddetta "Lochbetrachtung", termine tedesco traducibile come "argomento del buco”. Il problema nasceva dal tentativo di garantire che le equazioni del campo gravitazionale fossero generalmente covarianti (cioè valide in qualunque sistema di coordinate) e al contempo determinassero in modo univoco la geometria dello spaziotempo. La teoria newtoniana della gravitazione funzionava bene per campi deboli, perciò, un precetto fondamentale è che una nuova teoria doveva necessariamente ridursi ad essa in un limite appropriato. Tuttavia, Einstein non riusciva a trovare un insieme di equazioni del campo gravitazionale che, pur essendo generalmente covarianti, riproducessero correttamente i risultati della meccanica newtoniana. Nella sua argomentazione originale, considerò uno spaziotempo in cui la materia è distribuita ovunque tranne che in una regione limitata e completamente vuota, il buco. L’idea è che, a causa della covarianza generale, è sempre possibile applicare una trasformazione di coordinate che modifichi il campo gravitazionale solo all’interno del buco, lasciando invariato tutto il resto dello spaziotempo. Si ottengono allora due soluzioni matematicamente distinte delle equazioni del campo che coincidono in ogni punto fuori dal buco ma che differiscono all’interno di esso. Questo, agli occhi di Einstein, sembrò una catastrofica violazione del principio di causalità e di determinismo: la materia (la causa) non determinava più un unico effetto (la geometria dello spaziotempo), minando così la possibilità di una teoria fisica coerente e ben definita. È da osservare che successivamente Einstein superò questo problema comprendendo che la covarianza generale indica una simmetria di gauge, per cui differenti rappresentazioni connesse da diffeomorfismi descrivono la stessa realtà fisica.

Preoccupato per questo apparente indeterminismo, Einstein, insieme all’amico matematico Marcel Grossmann pubblicò nel 1913 la teoria Entwurf (“Bozza”) [4]. In questo lavoro i due abbandonarono l’idea della covarianza generale, formulando equazioni di campo che erano valide solo per un insieme limitato di sistemi di coordinate. Questa teoria però era errata per due motivi fondamentali. Il primo è concettuale: sembrava infatti un salto indietro perché si reintroducevano sistemi privilegiati che la relatività si prefiggeva di eliminare. L’altro motivo era puramente fisico: nel calcolo della precessione anomala del perielio di Mercurio, la teoria Entwurf prevedeva un valore di soli 18 secondi d’arco per secolo, molto lontano dai 43 secondi osservati sperimentalmente (che verranno correttamente previsti con la teoria finale del 1915) e che la fisica newtoniana non riusciva a spiegare.

È in questo quadro di profonda incertezza che prende vita un vivace, o forse è meglio definirlo aspro, dibattito tra il fisico e matematico Max Abraham e Albert Einstein sulle rispettive idee di teorie gravitazionali. La polemica iniziò con delle critiche scritte sugli Annalen der Physik riguardo ai limiti tecnici e alle carenze delle loro rispettive teorie. Il loro dibattito riprese nel 1914 e si spostò sulla rivista italiana Scientia. Vale la pena sottolineare che questi accesi scambi non impedirono ad Einstein di mantenere un’alta considerazione scientifica del suo oppositore. Scrivendo all’amico Michele Besso nel 1914, Einstein osservò [5]:

“Abraham è ancora quello che mostra maggiore capacità di comprensione. È vero che si lamenta su Scientia contro tutto ciò che ha a che fare con la relatività, ma lo fa con comprensione [mit Verstand].”

Il 23 febbraio 1915, Abraham scrisse una lettera [5]:

“Ho trovato ieri una lettera di Einstein in cui sottolinea che la sua relatività vale rispetto a qualsiasi moto dell’origine del sistema di coordinate (??) [le sottolineature e i punti interrogativi fanno parte della lettera]. Mi chiede anche il mio parere sul suo recente lavoro… Gli ho scritto di inviarti il suo articolo.”

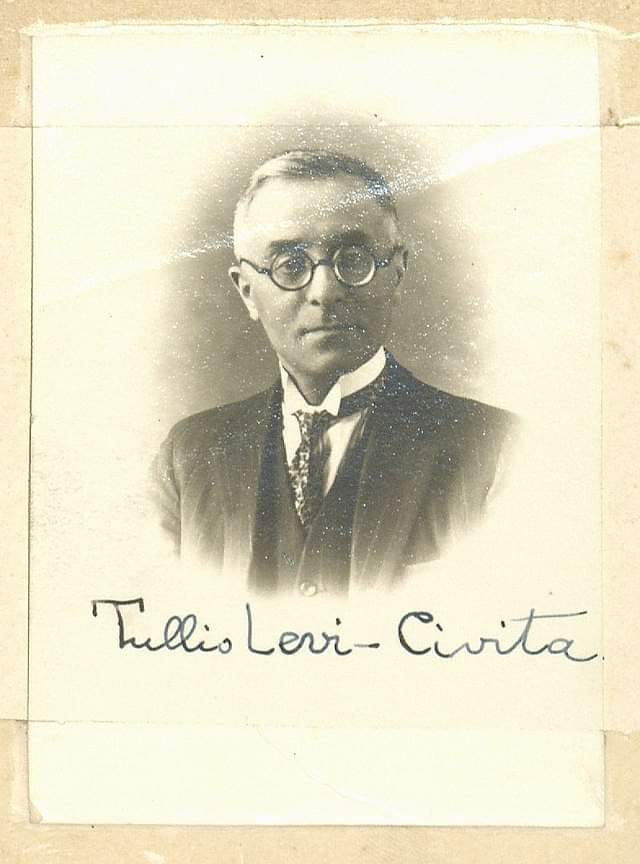

Quella lettera era inviata a un suo amico di lunga data, il grande matematico italiano Tullio Levi-Civita, il cui contributo si rivelò di fondamentale importanza nel permettere ad Einstein di superare le difficoltà che affliggevano la formulazione della Relatività Generale.

Nato a Padova il 29 marzo 1873, si laurea in matematica con Gregorio Ricci Curbastro nel 1892 con una tesi sulla teoria degli invarianti. Dopo un breve periodo a Bologna e Pavia, non ancora venticinquenne ritornò a Padova per ricoprire il ruolo di professore per la cattedra di Meccanica Razionale. Qui intraprese importanti ricerche che ruotano intorno a quattro argomenti fondamentali: il calcolo differenziale assoluto, che prenderà il nome di calcolo tensoriale, l’idrodinamica, il problema di tre corpi e la teoria della relatività generale. Il calcolo tensoriale che fu sviluppato dal suo maestro, e per questo chiamato anche calcolo di Ricci, nelle sue mani diventa lo strumento essenziale per indagare alcuni tra gli aspetti più reconditi della fisica matematica. Se, infatti, inizialmente Ricci Curbastro lo aveva quasi unicamente applicato a questioni di geometria differenziale, Levi-Civita lo generalizza per dare nuovi punti di vista in meccanica analitica e in teoria del potenziale. È nel 1899 che dà una dimostrazione della fecondità del calcolo di Ricci, arrivando a una soluzione che né Bernhard Riemann né Vito Volterra erano riusciti ad ottenere: la determinazione di tutti i potenziali dello spazio che si possono far dipendere da due sole coordinate.

Nel 1901 Ricci Curbastro e Levi-Civita scrivono una pietra miliare nella storia della scienza: «Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications» (Metodi del calcolo differenziale assoluto e loro applicazioni), considerato a buon titolo il manifesto dell’algebra tensoriale. Qui si legge [6]:

“Poincaré ha scritto che, nelle Scienze matematica, una buona notazione ha la stessa importanza filosofica che una buona classificazione nelle Scienze naturali. Con ancora più ragione, si può dire altrettanto dei metodi, poiché è proprio dalla loro scelta che dipende la possibilità di far sì che-per riprendere le parole dell’illustre geometra francese- una moltitudine di fatti senza alcun legame apparente si raggruppino secondo le loro affinità naturali.

Si può anche dire che un teorema dimostrato per vie traverse, facendo ricorso ad artifici e considerazioni che non hanno con esso alcun legame essenziale, non è spesso che una verità scoperta a metà; infatti, accade quasi sempre che lo stesso teorema si presenti in modo più completo e generale, se lo si raggiunge per una via più diretta e con mezzi più adeguati.

L’algoritmo del calcolo differenziale assoluto, cioè lo strumento materiale dei metodi di cui ci accingiamo a parlare ai lettori dei Mathematische Annalen, si trova tutto intero in un'osservazione dovuta a M. Christoffel. — Ma i metodi stessi e i vantaggi che essi presentano hanno la loro ragion d’essere e la loro origine nei rapporti intimi che li legano alla nozione di varietà a n dimensioni, che dobbiamo ai geni di Gauss e di Riemann.

L’esposizione sommaria che ci accingiamo a dare qui di questi metodi e delle loro applicazioni ha lo scopo di convincere i lettori dei vantaggi che essi offrono e che ci sembrano grandi ed evidenti; e di ridurre, per quanto possibile, gli sforzi richiesti dalla pratica di ogni nuovo strumento a coloro che desiderassero applicarli a loro volta. Pensiamo che, dopo aver superato le difficoltà dell’iniziazione, si sarà facilmente convinti che la generalità che essi consentono, allontanando ogni questione dagli elementi eterogenei che si introducono fissando un sistema determinato di variabili, contribuisce non solo all’eleganza, ma anche all’agilità e alla perspicuità delle dimostrazioni e delle conclusioni.”

La storia della nascita del calcolo tensoriale è affascinante e viene magistralmente raccontata da Fabio Toscano nel suo libro Il genio e il gentiluomo. Einstein e il matematico italiano che salvò la teoria della relatività generale (Sironi Editore) a cui rimandiamo per più ampi approfondimenti.

Tornando a Levi-Civita, Il loro scambio epistolare, estremamente tecnico, ricopre un arco temporale di diversi mesi (marzo-maggio 1915). Qui Levi-Civita sottolineò l’erroneità di una dimostrazione fondamentale dell’Entwurf. Einstein provò più volte a controbattere alle sue critiche, ma fu costretto ad ammettere, in una lettera datata 8 maggio 1915 [7]:

“Credo che abbiamo trattato il nostro argomento nel modo più completo possibile, per quanto ce lo consenta lo stato attuale delle nostre conoscenze in materia. La mia dimostrazione è incompleta… Ora ti ringrazio di cuore per la tua grande pazienza e aggiungo l’augurio che possiamo fare presto conoscenza di persona. Cordiali saluti, tuo devotissimo”

Iniziò un periodo duro ma altrettanto proficuo per Einstein, che culminò con la comunicazione della nota all’Accademia di Prussia che conteneva la forma corretta delle equazioni gravitazionali. Come viene sottolineato in [8], il calcolo tensoriale divenne uno strumento indispensabile per la teoria della Relatività, mentre agli occhi dei contemporanei di Ricci le difficoltà del suo metodo non sembravano essere giustificate. Si legge in [9] che, nonostante l’importantissima memoria sul calcolo tensoriale, Ricci Curbastro non fu eletto vincitore nel 1901 del premio reale di matematica dell’Accademia dei Lincei. Luigi Bianchi nella motivazione del rifiuto scrisse:

“Gli algoritmi da lui sviluppati si mostrano certamente utili, sebbene non indispensabili nel trattare varie questioni matematiche e di ciò troviamo le prove nei lavori stessi del Ricci e dei suoi pochi seguaci.”

In Italia, il calcolo tensoriale si affermò pienamente solo nel secondo dopoguerra, quando trovò applicazione in numerosi settori della fisica teorica e applicata, come l’elasticità, il magnetismo, la teoria del calore, l’elettrodinamica e, naturalmente, la teoria della relatività.

Quest’ultima, sebbene Levi-Civita avesse cercato di incoraggiare alcuni suoi allievi a occuparsene già negli anni precedenti, divenne realmente popolare solo a partire dal 1921, anno in cui Einstein tenne una serie di conferenze in Italia, suscitando un certo interesse nella comunità dei matematici e fisici italiani.

Nel 1919 Levi-Civita si trasferì a Roma, che nel giro di pochi anni sarebbe diventata un centro internazionale per la matematica, al pari di Parigi e Gottinga. In questo contesto, Levi-Civita e Vito Volterra emersero come i principali punti di riferimento della matematica italiana. Nel 1922, Levi-Civita fu insignito della Medaglia Sylvester della Royal Society, un riconoscimento mai concesso prima a uno straniero e nel 1930 fu eletto all’unanimità socio straniero della prestigiosa Accademia inglese. Nel 1933 fu invitato per una serie di conferenze negli Stati Uniti, ospite nei principali centri di ricerca del Paese. Già sotto il mirino del governo fascista perché ebreo, nel 1936 gli fu impedito di recarsi a Oslo per l’undicesimo Congresso Internazionale dei Matematici perché la Norvegia era un “paese sanzionista”! Tuttavia, malgrado l’assenza forzata, venne designato come membro della Commissione che doveva assegnare le due successive medaglie Fields. Nel 1938 arrivò l’invito dell’Accademia Svedese delle Scienze a disegnare il candidato al Premio Nobel per la Fisica per il 1939. Avendo saputo che per il ’38 il Nobel era già stato assegnato a Fermi, Levi-Civita propone Max Born (che lo otterrà poi molto tardi, nel 1954). Nel ’38 furono emanate anche le leggi razziali e fu rimosso dal suo incarico. La notizia la apprese per radio.

Pio XI lo nominò, il 28 ottobre del 1936, membro della Pontificia Accademia delle Scienze, permettendogli di avere uno stipendio e di continuare i suoi studi in Italia. Ma questa situazione lo portò a una profonda crisi: sembra che gli fu vietato anche l’ingresso alla Biblioteca dell’Università. Morì, isolato dall'intero mondo scientifico, nel suo appartamento a Roma il 29 dicembre del 1941. La sua scomparsa venne completamente ignorata dai mezzi di comunicazione ufficiale. L’unico giornale a darne notizia fu il quotidiano della Santa Sede, L’Osservatore Romano e da lì la notizia fu appresa anche all’estero.

William Hodge nella commemorazione alla Royal Society di Londra disse [10]:

“La morte di Tullio Levi-Civita, avvenuta 15 mesi dopo quella di Volterra, allontana dal ruolo di membri stranieri della Royal Society l’ultimo rappresentante di una grande scuola di matematica. Entrambi hanno, nel corso della loro attiva vita, contribuito grandemente all’alta reputazione di cui gode la Scuola Matematica Italiana e la Scuola di Matematica di Roma. In particolare, entrambi, hanno dato molti contributi che troveranno posto permanente nella letteratura matematica, ed entrambi hanno concluso i loro giorni vittime di un sistema politico il quale ha distrutto le istituzioni e la libertà in cui essi fermamente credevano.”

In uno scritto del 4 aprile 1955, due settimane prima della sua morte, Albert Einstein scrisse:

“È in generale noto che la teoria di Riemann dei continui metrici, quasi dimenticata verso la fine del secolo scorso, ricevette nuova vita e fu approfondita da Ricci e Levi-Civita e che le loro ricerche hanno decisamente reso possibile la formulazione della Relatività Generale.”

Note:

[1] A Century of Mathematical Meetings Edited by Bettye Anne Case (1996).

[2] Leopold Infeld Quest: An Autobiography, Chelsea Pub. Co. (1980).

[3] John D. Norton, Oliver Pooley, James Read The Hole Argument, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2023).

[4] Albert Einstein, Marcel Grossmann Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation. I. Physikalischer Teil von Albert Einstein. II. Mathemathischer Teil von Marzel Großmann. Zeitschrift Fur Mathematik and Physik, 62, 225-261 (1913); tradotto Outline of a Generalized Theory of Relativity and of a Theory of Gravitation.

[5] Carlo Cattani, Michelangelo De Maria The 1915 Epistolary Controversy between Einstein and Tullio Levi-Civita in Einstein and the History of General Relativity. Don Howard and John Stachel Editros, basato sui Proceeding of the 1986 Osgood Hill Conference (1986).

[6] Gregorio Ricci Curbastro, Tullio Levi-Civita Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications Mathematische Annalen (1900).

[7] The Collected Papers of Albert Einstein Volume 8: The Berlin Years: Correspondence, 1914-1918 (English translation supplement). Translated by Ann M. Hentschel.

[8] Pietro Nastasi, Rossana Tazzioli Per una biografia scientifica e umana di Tullio Levi-Civita (1873-1941) Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, Serie 8, Vol. 8-A. La Matematica nella Società e nella Cultura (2005), n.2, p. 201–240. Unione Matematica Italiana.

[9] Dionigi Galletto Tullio Levi-Civita Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, Serie 4, Vol. 8 (1973).

[10] William Vallance Douglas Hodge Tullio Levi-Civita, 1873-1941. Royal Society Vol.4, Issue 11 (1942).