Nel 1954, nel ben mezzo della Red Scare (Paura Rossa), al fisico americano Robert Oppenheimer, dopo molte settimane di udienze segrete, fu revocato il nulla osta di sicurezza da parte della Commissione per l’Energia Atomica degli Stati Uniti d’America, perché accusato di rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale. Il 16 dicembre scorso la sua figura è stata ufficialmente riabilitata dall’amministrazione Biden, affermando che quel processo fu viziato da errori e che “col passare del tempo sono venute alle luce ulteriori prove del pregiudizio e dell’ingiustizia del processo a cui è stato sottoposto il dottor Oppenheimer ”. [1]

Un precedente importante: l’anno del giuramento

Terminato il secondo conflitto mondiale, negli Stati Uniti nacque una caccia alle spie sovietiche unita a un’estrema e irrazionale paura che nelle istituzioni si potessero infiltrare dei comunisti. Si entrò in un nuovo periodo storico, quello del maccartismo (dal repubblicano Joseph McCarthy). Il clima politico del tempo era teso e furono molti gli esempi di persecuzione, alcuni quali finirono col segnare profondamente l’opinione pubblica come nel caso Rosenberg. Quello del 1949 fu anno particolare per l’Università di Berkeley, California, in quello che è stato spesso rinominato come il “paradiso dei fisici” perché qui furono effettuate alcune delle ricerche più importanti del Novecento (per citarne solo una a titolo di esempio: la scoperta dell’antiprotone da parte di Emilio Segrè e Owen Chamberlain in uno dei laboratori che l’Università gestisce, il Lawrence Berkeley National Laboratory).

Nel gennaio del 1949 il senatore dello stato della California presentò tredici progetti di legge per fermare l’avanzata delle idee comuniste. Il consiglio di amministrazione dell’Università della California, su richiesta del presidente Robert Gordon Sproul, il 25 marzo del 1949, decide di adeguarsi alla linea politica del maccartismo e adotta un giuramento da prestare ogni anno. Tutti i docenti dovevano sottoscrivere di non essere membri del Partito Comunista o di non nutrire nessun tipo di sentimento rivoluzionario-sovversivo. Alcuni iniziarono a contestare questa decisione: prima di poter prendere servizio alla Berkeley si doveva già fare un giuramento, quello costituzionale richiesto ai funzionari pubblici, dettato dalle leggi dello stato della California; l’aggiunta di questo nuovo giuramento sembrava essere una violazione della loro libertà accademica.

Il limite massimo per la firma venne fissato al 1° ottobre; circa la metà dei docenti firmò entro la fine di agosto ma una parte, i “non firmatari” non si aggiunsero alla lista. Chi oppose più resistenza, guidando questo piccolo gruppo, fu Ernst Kantorowicz, uno dei più importanti storici del XX secolo, che nel suo passato combatté contro l’Armata Rossa a più riprese.

Il conflitto tra le parti si protrasse, tra revisioni e riunioni, fino al 24 febbraio del 1950 quando i reggenti dell’Università imposero un ultimatum che chiamarono il “firma o esci”. Passato il 1° luglio, data che segnava l’inizio del nuovo anno accademico, le condizioni per essere assunti e per percepire lo stipendio erano quelle di eseguire il giuramento costituzionale dello stato della California e di accettare la nomina che doveva contenere la dichiarazione:

“Con la presente riconosco formalmente la mia accettazione della posizione e dello stipendio e dichiaro inoltre di non essere un membro del Partito Comunista o di qualsiasi altra organizzazione che sostiene il rovesciamento del governo con la forza o con la violenza (…). Comprendo che la dichiarazione di cui sopra è una condizione del mio impegno a una considerazione per il pagamento del mio stipendio.” [2]

Non firmarono in 31, tra cui il sopra citato Kantorowicz e il fisico italiano Gian Carlo Wick, che in quegli anni stava dando decisivi contributi alla teoria quantistica dei campi. Vennero tutti licenziati. L’indignazione e le critiche arrivarono presto: ventitré società erudite consigliarono ai loro membri di rifiutare gli appuntamenti (convegni, lezioni et cetera) alla Berkeley; più di 1.200 studiosi di 40 università, tra cui Albert Einstein e Robert Oppenheimer, condannarono l’azione del consiglio di amministrazione causando un enorme danno all’immagine dell’Università.

La soluzione arrivò nel 1952 quando la Corte Suprema dello Stato della California si pronunciò a favore dei non firmatari e ordinò all’Università di reintegrarli. Quasi nessuno accettò di tornare perché avevano trovano spazio in altri atenei: Wick si trasferì a Pittsburgh nel 1951, tornando in Italia solo nel 1977 per insegnare alla Scuola Normale di Pisa, mentre Kantorowicz fu chiamato a Princeton dall’allora direttore dell’Institute for Advanced Study Robert Oppenheimer, il quale divenne suo malgrado protagonista di un altro famoso caso.

Robert Oppenheimer, una breve nota biografica

Robert Oppenheimer nacque a New York il 22 aprile del 1904. Interessato alle lingue classiche (studiava greco e latino) e alla chimica, entrò ad Harvard nel 1922 ma la abbandonò presto per dedicarsi alla fisica.

“Ho avuto la possibilità di imparare molto. Ho frequentato più corsi di quelli che dovevo, ho vissuto negli scaffali della biblioteca, ho semplicemente saccheggiato il posto dal punto di vista intellettuale.” [3]

Si laureò col massimo dei voti nel 1925, iniziando a viaggiare nei principali centri di fisica in Europa. Nel settembre del 1925 fu ammesso all’Università di Cambridge, al cospetto di Lord Ernest Rutherford, all’epoca uno, se non il, fisico sperimentale più famoso al mondo e considerato oggi il padre della fisica nucleare. Secondo Oppenheimer Rutherford non era particolarmente impressionato e fu accettato nel laboratorio di Joseph John Thomson, colui che scoprì l’elettrone. Lì lavorò fino al settembre del 1926.

In quel tempo che Heisenberg, Born e Schrödinger stavano sviluppando la moderna meccanica quantistica e fu proprio a Cambridge che apprese questa nuova teoria. Nonostante fosse troppo giovane per partecipare attivamente al suo sviluppo, fu uno dei primi a utilizzarla nello studio di problemi che erano rimasti insoluti anche se il primo approccio non fu idilliaco:

“Ho imparato a conoscere la meccanica quantistica solo quando sono arrivato in Europa. Ricordo che non mi piaceva…Credo che mi interessasse sapere cosa diavolo facessero gli elettroni.” [4]

Di grande importanza furono gli incontri che ebbe con alcuni dei principali fisici teorici in circolazione. Come riportato da [Pais, p.9], il primo incontro tra Robert Oppenheimer e Niels Bohr è abbastanza caratteristico come racconta Oppenheimer stesso:

“Quando Rutherford mi presentò a Bohr mi chiese a cosa stessi lavorando. Glielo dissi e lui mi domandò:

«Come va?»

«Sono in difficoltà» risposi.

«Le difficoltà sono matematiche o fisiche?»

«Non ne ho idea»

«Oh» disse Bohr «questa sì che è una brutta cosa.»”

Di Paul Dirac, il cui genio andava di pari passo col suo carattere unico, ebbe invece da dire:

“Non era facilmente comprensibile, non si preoccupava di essere capito. Io pensavo che fosse assolutamente grandioso." [5]

Nel settembre del 1926 venne chiamato da Born a Göttingen, uno dei massimi centri di studio per la meccanica quantistica. Questo periodo rappresentò uno dei più importanti dal punto di vista della crescita professionale. Nel 1927 scrisse insieme a Born un famoso articolo: “Teoria quantistica delle molecole” (Zur Quantentheorie der Molekeln) pubblicato sulla rivista Annalen der Physik. Qui proposero l’altrettanto famoso metodo, noto con il nome di approssimazione di Born-Oppenheimer, su come trattare separatamente il moto degli elettroni e dei nuclei nella risoluzione dell’equazione di Schrödinger, sfruttando il fatto che le masse dei nuclei sono molto maggiori rispetto a quelle degli elettroni.

Di quel periodo ricordò:

“Ho avuto modo di diventare amico di John von Neumann. Aveva una mente che per certi versi non assomigliava a nessun’altra che abbia mai conosciuto. Il momento più emozionante che ho vissuto a Göttingen, e forse il più emozionante della mia vita, è stato quando Dirac è arrivato e mi ha dato le prove del suo lavoro sulla teoria quantistica della radiazione” [il primo lavoro sull’elettrodinamica quantistica]. [6]

Born invece disse:

“Era un uomo di grande talento, ma era consapevole della sua superiorità in un modo imbarazzante e che causava guai. Durante il mio seminario sulla meccanica quantistica era solito interrompere l’oratore, chiunque fosse, senza escludere me, si avvicinava alla lavagna e prendendo il gesso diceva «Questo può essere fatto molto meglio nel modo seguente…» Ho sentito che gli altri membri non gradissero queste continue interruzioni e correzioni.” [7]

Qui, inoltre, ebbe modo di conoscere personalmente Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli; quest’ultimo lo invitò per un breve soggiorno a Zurigo. Lavorare con Pauli non risultava un esercizio facile neanche per un giovane promettente e un po’ presuntuoso. Famoso per i suoi commenti taglienti e per la sua spietatezza, Pauli riconosceva la genialità del giovane Oppenheimer ma criticava apertamente le sue capacità tecniche: aveva delle idee interessanti ma spesso i suoi calcoli erano sbagliati. In merito all’avventura svizzera Pauli scrisse a Paul Ehrenfest:

“Credo che Oppenheimer si trovi abbastanza bene a Zurigo, che possa lavorare bene qui e che dal punto di vista scientifico sarà ancora possibile tirare fuori molte cose buone da lui. La sua forza è che ha molte e buone idee e ha molta immaginazione. La sua debolezza è che si accontenta troppo in fretta di affermazioni poco fondate, che non risponde alle sue stesse domande, spesso molto interessanti, per mancanza di perseveranza e di accuratezza, e che lascia i suoi problemi in uno stadio di congetture. Credo però che tutto questo possa migliorare con un’energetica opera di persuasione, perché lui è di buona volontà e non è testardo. Purtroppo, ha una caratteristica molto negativa: si confronta con me con una fede piuttosto incondizionata nelle autorità e considera tutto ciò che dico come verità finale e definitiva. Gli altri dovrebbero risolvere i suoi problemi e rispondere alle sue domande, in modo che lui non debba farlo da solo. Non so come fargliela passare.” [8]

Ritornò negli Stati Uniti nel 1929 dove ottenne varie offerte dalle Università: scelse California, a Berkeley, ed al California Institute of Technology (Caltech). In quegli anni si occupò di elettrodinamica quantistica (una teoria quantistica del campo della forza elettromagnetica). Nello stesso anno nella sua celebre equazione relativistica per l’elettrone, le soluzioni ad energia negativa furono interpretate da Dirac con l’esistenza di cariche positive. Dirac credeva che si trattasse di protoni ma nel 1930 Oppenheimer, in un articolo che prevedeva l’esistenza del positrone (l’antiparticella dell’elettrone) attraverso alcune argomentazioni molto convincenti sulla simmetria mostrò che le cariche positive non potevano avere la massa del protone ma dovevano avere la stessa massa dell’elettrone. Purtroppo, fu lui stesso a non trarre questa conclusione visto il suo scetticismo sulla validità dell’equazione di Dirac. Il positrone fu poi scoperto nel 1932 da Patrick Blackett e Giuseppe Occhialini e in maniera indipendente da Carl David Anderson. I risultati scientifici di Oppenheimer furono molti e vari: dalla moderna teoria delle stelle di neutroni e dei buchi neri, alla teoria quantistica dei campi fino ai raggi cosmici. Dopo la scoperta del neutrone, la fisica nucleare divenne uno dei suoi principali interessi.

A Berkeley creò anche la sua fiorente Scuola di fisica teorica. La maggior parte dei fisici teorici americani studiarono da lui. Secondo [Bethe] l’elemento che più ha contribuito era proprio il temperamento di Oppenheimer:

“Sapeva sempre quali erano i problemi più importanti, come dimostra la scelta degli argomenti. Nel periodo di massimo splendore, nel suo gruppo c’erano circa otto-dieci studenti laureati e circa sei borsisti post-dottorato. Incontrava questo gruppo una volta al giorno nel suo ufficio e discuteva, con uno dopo l’altro, lo stato del problema di ricerca dello studente. Era interessato a tutto, e in un pomeriggio potevano discutere di elettrodinamica quantistica, di raggi cosmici, produzione di coppie di elettroni e di fisica nucleare. Ha sempre applicato gli standard più elevati. Durante le lezioni di meccanica quantistica venivano costantemente introdotti nuovi problemi. Le lezioni non erano mai facili, ma davano ai suoi studenti la sensazione della bellezza della materia e trasmetteva il suo entusiasmo per i suoi sviluppi. Quasi tutti gli studenti hanno seguito il corso più di una volta.” [9]

E ancora sul suo rapporto con gli studenti Bethe racconta che era solito vedersi con i suoi studenti e collaboratori dopo l’orario di lavoro, invitandoli spesso a cena. Il suo principale collaboratore del tempo, Serber, scrisse in merito:

“Bisogna ricordare che si trattava di giorni post-depressione, in cui gli studenti erano poveri. Il mondo del buon cibo e dei buoni vini era lontano dall’esperienza di molti di loro e Oppie- come veniva chiamato affettuosamente dagli amici-li stava introducendo a uno stile di vita sconosciuto. Andavamo insieme ai concerti e ascoltavamo la musica da camera. Oppie e Arnold Nordsieck leggevano Platone in greco. Durante le feste abbiamo bevuto, parlato e ballato fino a tardi, e, quando Oppie offriva il cibo, i novellini soffrivano per il peperoncino piccante che l’esempio sociale imponeva loro di mangiare.” [10]

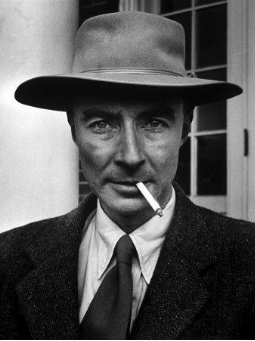

Figura 1: Robert Oppenheimer in una delle sue più celebri foto.

Oppenheimer stesso scrisse:

“Con l’aumentare del numero di studenti, aumentava anche la loro qualità. Gli uomini che hanno lavorato con me in quegli anni hanno occupato cattedre in molti dei grandi centri di fisica degli Stati Uniti. Hanno dato importanti contributi alla scienza e, in molti casi, al progetto dell’energia atomica.” [11]

Oppenheimer era, il più delle volte, indifferente verso gli eventi che lo circondavano. Non leggeva i giornali, non aveva né la radio né il telefono e sembra che sia venuto a conoscenza del crollo della borsa del 1929 solo molto tempo dopo l’evento. Il suo interesse per la politica iniziò verso il 1936. Rimase molto turbato dal trattamento che ricevevano gli ebrei sul suolo tedesco, alcuni dei quali erano suoi parenti. Vide l’effetto della depressione sui suoi studenti ed ebbe grande compassione per loro e per gli altri che non riuscivano a trovare lavoro. È forse per questo che iniziò a simpatizzare con gli ambienti della sinistra americana.

Direttore del Los Alamos Laboratory

"Qualunque cosa la natura abbia in serbo per l'umanità, per quanto spiacevole possa essere, gli uomini devono accettarla, perché l'ignoranza non è mai meglio della conoscenza." [12] Enrico Fermi.

Nel 1939 Otto Hahn e Fritz Strassmann scoprirono la presenza di bario radioattivo tra i prodotti del bombardamento neutronico dell’uranio. Era la prima volta che veniva osservata la fissione nucleare, la cui spiegazione teorica fu data da Lise Meitner e Otto Frisch. La prima reazione nucleare a catena controllata e autoalimentata si ottenne, sotto le tribune del vecchio stadio dell’Università di Chicago, il 2 dicembre del 1942 sotto la direzione di Enrico Fermi. Arthur Compton, per confermare l’esito positivo dell’esperimento, salutò questo importante risultato con una celebre frase in codice:

“Il navigatore italiano è appena sbarcato nel nuovo mondo.” [13]

I tempi erano sufficientemente maturi per il Progetto Manhattan. Il Governo degli Stati Uniti assegnò al Colonnello, poi Generale, Leslie Groves il compito di realizzare il progetto della prima bomba atomica. Groves scelse Robert Oppenheimer come direttore della sezione teorica:

“Nel giro di poche settimane divenne evidente che non avremmo trovato un uomo migliore, così fu chiesto a Oppenheimer di intraprendere il compito. Ma c’era ancora un ostacolo. Il suo background comprendeva molte cose che non ci piacevano. L’organizzazione della sicurezza non era disposta ad autorizzarlo a causa di alcune sue frequentazioni, soprattutto nel passato. Conoscevo bene ciò che era stato riferito su Oppenheimer. […] Poiché ritenevo che il suo valore potenziale fosse superiore a qualsiasi rischio per la sicurezza, e per eliminare la questione da ulteriori discussioni, il 20 luglio 1943 scrissi e firmai personalmente le seguenti istruzioni:

«In conformità con le mie indicazioni verbali del 15 luglio, si desidera che l’autorizzazione per l’impiego di Julius Robert Oppenheimer sia rilasciata senza indugio, indipendentemente dalle informazioni che avete su di lui. Egli è assolutamente essenziale per il progetto.»

Non ho mai pensato che sia stato un errore scegliere e autorizzare Oppenheimer per il suo incarico in tempo di guerra. Ha portato a termine la missione che gli era stata assegnata e l'ha fatto bene.” [14]

Figura 2: Il Colonnello Leslie Groves e Robert Oppenheimer. Credits: Wikipedia.

Durante le fasi iniziali Oppenheimer si circondò di un gruppo ristretto di fisici teorici, tra cui Edward Teller (la cui figura ritornerà prepotentemente e a più riprese nelle vicende di vita di Oppenheimer), ma ben presto il gruppo si allargò. Nell’autunno del 1942 si iniziò a progettare un laboratorio permanente per lo studio teorico e per l’assemblaggio dell’ordigno nucleare. Come luogo fu scelto Los Alamos, nel Nuovo Messico.

Oppenheimer cercò in tutto il Paese i migliori fisici, teorici e sperimentali, chimici e ingegneri. Si rivelò un’impresa non particolarmente facile, ciononostante fu messa insieme una “magnifica squadra”. [15]

Victor Weisskopf ha raccontato il clima scientifico che si respirava:

“Quando iniziò il lavoro a Los Alamos non si sapeva niente di più delle idee base di una reazione a catena. Ciò che accade in un’esplosione nucleare doveva essere previsto teoricamente in tutti i dettagli per la progettazione della bomba poiché non c’era tempo di aspettare i risultati degli esperimenti. I dettagli del processo di fissione dovevano ancora essere compresi. I fisici nucleari dovevano diventare esperti in campi della tecnologia a loro sconosciuti, come le onde urte e l’idrodinamica. Oppenheimer diresse questi studi, teorici e sperimentali, nel vero senso della parola. In questo caso, la sua straordinaria rapidità nell’afferrare i punti principali di qualsiasi argomento fu un fattore decisivo; riuscì a conoscere i dettagli essenziali in ogni parte del lavoro.

Non dirigeva nella sede centrale. Era intellettualmente e fisicamente presente a ogni passo decisivo. Era presente in laboratorio o nelle aule dei seminari e quando veniva concepita una nuova idea. Non è che contribuisse con molte idee o suggerimenti, solo a volte lo faceva, ma la sua influenza principale veniva da qualcos’altro. Era la sua presenza, continua e intensa, che produceva un senso di partecipazione diretta in tutti noi; creava quell’atmosfera unica di entusiasmo e di sfida.” [16]

Il primo test, ribattezzato Trinity, fu condotto nella zona desolata chiamata Jornado del Muerto il 16 luglio del 1945 alle 5.30 del mattino.

Oppenheimer ricordò:

“All’epoca, per noi di Los Alamos era difficile non condividere questa soddisfazione, e per me era difficile non accettare la conclusione che avevo gestito bene l’impresa e giocato un ruolo chiave nel suo successo. Ma va detto che molti altri hanno contribuito alle idee decisive e hanno svolto il lavoro che ha portato a questo successo e che il mio ruolo è stato quello di capire, incoraggiare, suggerire e decidere. È stato l’esatto contrario di un one-man-show.” [17]

E ancora:

“Alcune persone risero, altre piansero, la maggior parte rimase in silenzio. Nella mia mente flluttuò un verso della Bhagavad-Gita in cui Krishna cerca di persuadere il Principe a compiere il suo dovere: «Io sono diventato la morte, il distruttore di mondi.»” [18]

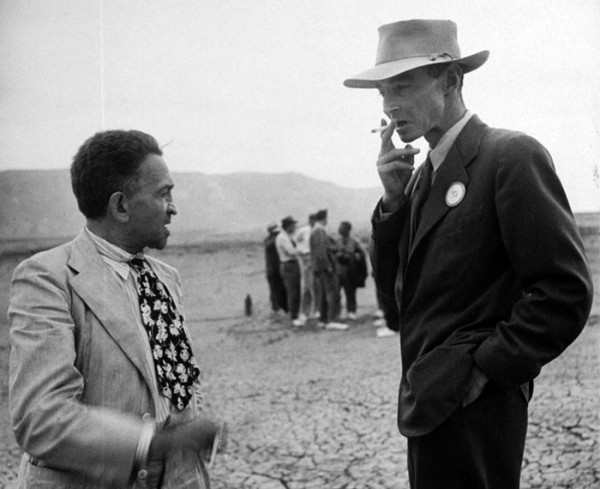

Figura 3: William Laurence, giornalista del New York Times (a sinistra), e Robert Oppenheimer al

Trinity Site nel settembre 1945. Credits: Google LIFE images.

Il 6 agosto dello stesso anno la prima bomba nucleare fu sganciata sulla città di Hiroshima; dopo soli tre giorni una seconda fu sganciata su Nagasaki. Oppenheimer ebbe una parte di colpa in questa decisione dato che era membro, insieme ad A.H. Compton, E. Fermi ed E.O. Lawrence, della Commissione Consultiva Scientifica a cui fu chiesto, nel maggio e giugno del 1945, di discutere se usare la bomba sul Giappone. Come riportato da [Cioci], loro, al contrario del Presidente degli Stati Uniti, non sapevano nulla del tentativo del Governo nipponico di intavolare una trattativa di pace che avrebbe potuto portare a una soluzione diplomatica del conflitto. Ma:

“La responsabilità che hanno avuto i membri della Commissione Consultiva Scientifica è resa maggiore dal fatto che, forse, loro avrebbero potuto evitare la tragedia, visto che nell’aprile del 1945 era morto il Presidente Roosevelt, colui che aveva cominciato il progetto della costruzione della bomba atomica. Comunque, non sarebbe stato facile arrestare l’ingranaggio che era stato messo in moto, vicinissimo ormai al traguardo e che era costato agli USA circa due miliardi di dollari.” [19]

La terribile devastazione causata dal lancio della bomba fu riferita agli scienziati di Los Alamos da Philip Morrison e Robert Serber che andarono a Hiroshima agli inizi di settembre. In uno stralcio di una conferenza tenuta da Oppenheimer nel 1947 è possibile farsi un’idea di quello che maturò dentro di sé:

“La fisica che ebbe la parte decisiva nello sviluppo della bomba atomica venne fuori dai nostri laboratori di guerra e dai nostri rapporti scientifici. […] I fisici sentirono una responsabilità particolare per aver minuziosamente suggerito, appoggiato e, infine, realizzato le armi atomiche. Non si può dimenticare neanche che queste armi, poiché sono state effettivamente usate, evidenziarono in maniera drammatica la disumanità e la malvagità della guerra moderna. Parlando senza mezzi termini, senza alcuna battuta di spirito o esagerazione: i fisici conobbero il peccato; e questa è una conoscenza che rimarrà in loro per sempre.” [20]

Sempre lui nel 1962, durante una conferenza alla McMaster University di Toronto, disse:

Le bombe furono usate contro il Giappone […]. Ma io credo non esisteva molta scelta […] in primo luogo noi non potevamo sapere se uno sforzo politico per porre fine alla guerra nell’Estremo Oriente avrebbe potuto avere successo. I piani militari, a quella data, per sconfiggere il Giappone e arrivare alla fine della guerra erano molto più terribili dell’uso delle bombe. Questi piani furono discussi con noi: essi avrebbero coinvolto, si pensò, da un milione ad un milione e mezzo di caduti su lato alleato e due volte quel numero sul lato giapponese. Tuttavia, ritengo che, se le bombe dovevano essere usate, ci sarebbe potuto essere un avvertimento più efficace e un eccidio meno gratuito di quanto realmente si verificò.” [21]

Figura 4: Robert Oppenheimer, al centro col cappello chiaro e col piede sulle macerie della torre, insieme

al generale Leslie Groves, alla sua sinistra, e ad altri sul luogo del Trinity Test

dopo il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. Credits: Wikipedia.

Il 16 ottobre del 1945 fu l’ultimo giorno come direttore del Laboratorio di Los Alamos per Oppenheimer. Da allora si dedicò all’insegnamento, diventando dal 1947 al 1966 fu il direttore dell’Institute for Advanced Study di Princeton, alle applicazioni dell’energia atomica e al progetto per un suo controllo internazionale. Dopo la creazione della Commissione per l’Energia Atomica (Atomic Energy Commission, AEC) Oppenheimer ne fu eletto presidente nel 1946 (carica che mantenne fino al 1952). Questo importantissimo organo annoverava tra i suoi membri tra gli altri Enrico Fermi e Isidor Isaac Rabi. Oppenheimer in quegli anni si fece promotore per la ricerca in fisica fondamentale, sovvenzionando molti progetti per la costruzione di acceleratori in diverse università.

Nell’agosto del 1949, dopo l’Unione Sovietica aveva fatto esplodere la sua prima arma atomica, l’AEC convocò una sessione speciale del Comitato Consultivo Generale per discutere su quale dovesse essere la risposta degli Stati Uniti alla politica aggressiva dell’URSS. Ci fu chi, come Edward Teller e Ernest Lawrence, propose di costruire un’arma ancora più potente, la bomba all’idrogeno. La maggior parte del Comitato, tra cui anche Oppenheimer, diedero diverse argomentazioni sul perché non dovesse essere in alcun modo costruita una tale superbomba. Prima di tutto era che all’epoca le basi tecniche erano insufficienti per questo sviluppo; inoltre, si riteneva che gli USA non avrebbero dovuto intensificare la corsa agli armamenti ma che, al contrario, si doveva trovare una via diplomatica con l’URSS per trovare un accordo per bloccare lo sviluppo alle armi all’idrogeno. Ciononostante, nel 1950 Truman decise di iniziare il programma per la progettazione e la fabbricazione di una bomba H. Oppenheimer, invitato da Teller, si rifiutò di partecipare.

L’udienza Oppenheimer

“In una telefonata Charlie Wilson- il Segretario della Difesa- afferma di avere un rapporto dell’FBI che solleva le più gravi delle implicazioni sul fatto che il Dr. Oppenheimer è un rischio per la sicurezza della peggior specie.” [22] Dal diario del Presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower, il 2 dicembre 1953.

Gli anni Cinquanta negli Stati Uniti furono segnati da politiche maccartiste (dal senatore Joseph McCarthy) e da un clima di tensione in cui si cercavano spie sovietiche più o meno ovunque.

Il 7 novembre 1953, William Borden inviò una lettera al direttore dell’FBI dove dichiarava che “molto probabilmente J. Robert Oppenheimer è un agente dell’Unione Sovietica e che fu responsabile di un certo numero di comunisti a Los Alamos in tempo di guerra.” [23] Come spiegò Borden, i dubbi su Oppenheimer accrebbero tra il 1950 e il 1953 quando prese posizioni che sembravano essere sempre più all’antitesi rispetto agli interessi americani.

Uno degli oppositori di Oppenheimer fu l’ammiraglio Lewis Strauss, col quale ebbe anche un conflitto personale. Strauss aveva presieduto la commissione che aveva offerto la direzione dell’Institute for Advanced Study di Princeton a Oppenheimer, ma non nascondeva il fatto che avrebbe preferito qualcun altro. Milionario con solo un’istruzione liceale, studiò la fisica da autodidatta amava essere trattato dai fisici come un pari. Secondo [Bernstein] si trattava di un uomo arrogante e che non perdonò mai Oppenheimer per aver deriso le sue pretese scientifiche durante un’audizione al Congresso nel 1949 quando Strauss cercò di bloccare l’esportazione di alcuni isotopi radioattivi per la ricerca industriale, perché pensava che potessero essere usati per la produzione della bomba atomica. Oppenheimer ridicolizzò l’idea dicendo che quegli isotopi sarebbero risultati utili quanto una bottiglia di birra o una pala.

Sempre secondo [Bernstein] Oppenheimer sapeva di essersi fatto dei nemici con i suoi modi di fare: poteva risultare facilmente arrogante e intollerante; disprezzava il pensiero approssimativo ed emanava sicurezza e potere. Per evitare un processo, gli fu offerto di rifiutare volontariamente al suo nulla osta sulla sicurezza mentre era ancora consulente per le armi atomiche (contratto che scadeva alla fine di giugno 1954). Dopo un incontro con Strauss, Oppenheimer scrisse:

“Ho pensato molto seriamente all’alternativa suggerita- la risoluzione del contratto senza udienza- ma una simile decisione significherebbe che accetto e condivido l’opinione che non sono adatto a servire questo governo, che invece ho servito per circa dodici anni. Questo non posso farlo. Se fossi così indegno difficilmente avrei potuto servire il nostro Paese o essere direttore a Princeton o essere portavoce, come in più di un’occasione mi sono trovato a fare, in nome della nostra Scienza e del nostro Paese.” [24]

Dopo questo rifiuto, L’AEC nominò una commissione per l’udienza il 23 dicembre 1953.

Tra i maggiori detrattori, se non il più importante, ci fu però Edward Teller. I due ebbero divergenze già ai tempi di Los Alamos, quando Oppenheimer non lo aveva nominato capo della divisione teorica e Teller, di tutta risposta trascorse la maggior parte del tempo a lavorare sul progetto di una superbomba (bomba H). Testimoniando, il 28 aprile, Teller dichiarò di non poter suggerire la slealtà di Oppenheimer ma lasciò intendere che era un rischio per la sicurezza del Paese:

“Lo conosco come una persona intellettualmente molto sveglia e molto complicata e, credo, che sarebbe presuntuoso e sbagliato da parte mia cercare di analizzare le sue motivazioni. Ma ho sempre ritenuto, e ritengo tuttora, che egli sia fedele agli Stati Uniti. Ci credo e ci crederò fino a quando non vedrò una prova inconfutabile del contrario. […] In un gran numero di casi ho visto il Dr. Oppenheimer agire, o mi risulta che abbia agito, in un modo che per me era estremamente difficile da capire. Non ero assolutamente d’accordo con lui su molte questioni e le sue azioni mi sono apparse confuse e complicate. Per questo motivo ritengo che gli interessi vitali di questo Paese fossero affidati a mani che comprendo meglio e di cui mi fido di più.” [25]

Le sue allusioni ottennero i risultati sperati. Neanche le testimonianze positive di scienziati influenti come von Neumann e Rabi poterono cambiare le sorti dell’udienza. È, però, interessante riportare uno stralcio della testimonianza di Rabi:

“La sospensione dell’autorizzazione al dottor Oppenheimer è stata una cosa molto spiacevole e non avrebbe dovuto essere fatta. Se non volete consultarlo, non lo fate, punto e basta. Non mi sembrava una cosa che richiedesse questo tipo di procedura contro un uomo che aveva realizzato ciò che il Dr. Oppenheimer ha realizzato. Abbiamo una bomba atomica e un’intera serie di armi. Cosa volete di più? Le sirene?” [26]

Il 28 giugno 1954 l’AEC decretò, per quattro voti a uno, che Oppenheimer era un rischio per la sicurezza e gli venne ritirato il nulla osta di sicurezza. Sebbene non fosse stato licenziato dalla sua posizione all’Institute for Advanced Study di Princeton, fu isolato accademicamente, tagliato fuori dalla sua precedente carriera e dal mondo che aveva contribuito a creare.

Un parziale riavvicinamento col governo avvenne all’inizio degli anni Sessanta quando il Presidente Kennedy pensò di assegnargli il Premio Fermi, il massimo riconoscimento dell’AEC. La consegna effettiva avvenne nel dicembre del 1963 dal Presidente Johnson. Durante la premiazione Oppenheimer, visibilmente commosso, disse:

“Penso che sia possibile, signor Presidente, che ci siano voluti un po’ di carità e un po’ di coraggio per consegnare questo premio oggi.” [27]

Quasi ironicamente, il nulla osta per la sicurezza è stato ripristinato ufficialmente solo il 16 dicembre 2022.

Note:

[1] Department of Energy: https://www.energy.gov/articles/secretary-granholm-statement-doe-order-v...

[2] Archivi Università di Berkeley https://www.lib.berkeley.edu/uchistory/archives_exhibits/loyaltyoath/sym...

[3] Bethe p.176.

[4] Pais A. p.9.

[5] Ibidem p.9.

[6] Ibidem p.10.

[7] Ibidem p.11.

[8] Ibidem p.17.

[9] Bethe p.184-185.

[10] Ibidem p.185.

[11] Ibidem p. 185-186.

[12] Orear et al p.35.

[13] La frase si trova pressoché in tutte le principali biografie di Fermi o negli articoli che trattano la Chicago Pile-1. In particolare questa è stata presa dall’articolo di G.Pelosi Il navigatore italiano è tornato a Firenze (SIF, 30 maggio 2022)

[14] Pais p.40-41.

[15] Bethe p.188.

[16] Bethe p.189-190.

[17] Pais p.44

[18] Ibidem.

[19] Cioci p. 135.

[20] Ibidem p.136

[21] Ibidem p.135.

[22] Bernstein p.195.

[23] Ibidem p.197

[24] Ibidem p.214

[25] Ibidem p.234

[26] Ibidem p.222.

[27] Dagli Archivi Web del Times: 4 ottobre 1968 “Nuclear Physics: Tales of the Bomb”.

Bibliografia:

Bethe H.A. (1968) J. Robert Oppenheimer. 1904-196. A Biographical Memoir in National Academy of Sciences (1997), pp. 175-218.

Cioci V. (2004) Una rivisitazione del caso Oppenheimer. Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia. Atti del XXIII Congresso Nazionale di Storia della Fisica e dell’Astronomia, pp. 131-144.

Orear J. et al. (2004) Enrico Fermi: The Master Scientist. The Internet-First University Press.

Pais A. (2006) J. Robert Oppenheimer. A Life. Oxford University Press.

Bernstein B.J. (1982) In the Matter of J. Robert Oppenheimer. Historical Studies in the Physical Sciences, 1982. Vol. 12, No. 2, pp. 195-252. Pubblicato da University of California Press.